La culture de la vigne

La culture de la vigne en Franche-Comté remonte à une période très ancienne.

A la fin du Moyen-âge cette plante était présente dans une aire beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui. Elle se rencontrait sur des coteaux bien exposés dans des régions pourtant peu prédisposées à ce genre de culture. Cette implantation s’explique par l’absence de moyens de transport et le caractère autarcique de l’économie : chaque exploitant était dans l’obligation de produire son propre vin s’il voulait en consommer. Par ailleurs, lorsqu’elle était suffisante, la vente d’une partie de la production pouvait servir d’appoint aux revenus agricoles. Etant données les conditions climatiques de notre région, le produit obtenu était souvent de mauvaise qualité, peu alcoolisé et acide.

L’unité de culture était l’ouvrée. Comme toutes les unités de mesure, elle était, à l’époque, variable d’une région à l’autre ; ainsi, l’ouvrée de Montbéliard valait 4,2 ares, celle de Bourgogne 3,1 ares, celle d’Etouvans et de Mandeure 4,28 ares.

On récoltait des raisins blancs (blancs lausannois, melons…) et des raisins rouges (gamay par exemple). Lorsque le vin était arrivé à maturité, il était placé dans des tonneaux ou vaissels contenant jusqu’à 4 tines (une tine valait 60 litres). On consommait de préférence le vin de l’année. Un vin de plus d’un an était considéré comme vieux et médiocre. Le vin acheté au détail (à la channe, soit 2,25 litres) pouvait coûter le double de celui acheté en fût ou en tine.

Cette culture se répandit dans notre région à la fin du XVème siècle. Elle se développa sur des terrains en pente, impropres à la culture et à la récolte des céréales, comme par exemple au lieu-dit St Symphorien à Mandeure. Elle occupa peu à peu des espaces de plus en plus vastes dont une partie aurait pu être emblavée et fournir la farine nécessaire à la fabrication du pain (aliment de base à une époque où les excédents alimentaires étaient encore très faibles, voire souvent inexistants).

Le développement excessif de cette culture provoqua en réaction l’arrêt pris en Conseil d’Etat par le roi LOUIS XV prescrivant « l’arrachage des gamay et melons plantés après 1702 dans des terres propres à porter des grains et que les vignes qui auront été deux ans sans être cultivées ne pourront être rétablies sans permission de Sa Majesté sous peine de 3000 livres d’amende ».

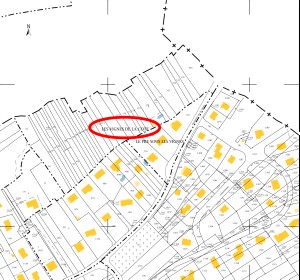

En 1731, en application de cet arrêt, une visite est effectuée concernant des vignes situées dans notre village au lieu-dit « les Vignottes » occupant une superficie de 40 ouvrées dépendant pour moitié de Montbéliard et pour moitié de Dampierre. Elle constate que « la zone est emplantée de bons plants portant fruits et que l’on avait extirpé tous les plants qui ne portaient pas encore fruits ».

Il semble toutefois que des dérogations à cet arrêt aient été tolérées. Ainsi, le 29 mai 1723 plusieurs particuliers de Berche, Dampierre et Mathay accensent à Claude-Antoine de Vaudrey, seigneur de Dampierre, sur le territoire de Berche, au lieu-dit « Es Combes », un canton d’héritage de la contenance d’environ 128 ouvrées dépendant du fief de Dampierre, dans le but de le convertir en vignes.

Dans notre localité, des toponymes (les Vignes de la Côte, Sous les Vignes, les Vignes des Grands Champs) nous indiquent la présence ancienne de cette culture implantée sur des versants particulièrement bien exposés. Au XVIIIème siècle, celle-ci occupait encore une superficie non négligeable. Les noms de lieux-dits consacrés à cette culture étant les mêmes aujourd’hui, il est aisé de localiser son aire d’extension sur le plan.

Un état, dressé le 20 février 1760 recensait les zones viticoles situées au lieu-dit « en la Côte ». Il fait état d’une surface de 90 ouvrées (75 ouvrées sur les terres dépendant de Montbéliard et 15 sur les parties du Roi) réparties entre 24 propriétaires.

Les quatre plus gros exploitants en ce domaine sont alors :

- François Garnichey (il exploite 16 ouvrées) ;

- Henri et Joseph Alix (13 ouvrées) ;

- Jean-Baptiste et Jean-Claude Jeunot (7 ouvrées) ;

- Joseph Jacquot (6 ouvrées).

Une partie de la production était destinée à la consommation personnelle ; une autre fraction était vendue au curé de Dampierre comme vin de messe. La part la plus importante provenait des exploitants dépendant du prince de Würtemberg ; elle était vendue aux cabaretiers de Montbéliard. Les principaux vendeurs étaient ceux qui possédaient les exploitations les plus vastes et disposaient donc de surplus.

Un bilan dressé en date du 13 février 1761 concernait les ventes établies pour la production sur les terres dépendant de Montbéliard. Il indique que Jacob-Frédéric Capedeleur, boucher et cabaretier à Montbéliard, a acheté :

- 48 tines de vendange à Nicolas Jacquot ;

- 10 tines à Joseph Monnier ;

- 10 tines à Jean-Claude Dacquelin ;

- 5 tines à François Garnichey, maire pour SAS ;

- 15 tines à Jean-Laurent, fils de Pierre-François Jacquot.

Ces ventes étaient contrôlées étroitement par le seigneur qui jouissait du droit de « Banvin » lui octroyant le monopole de l’écoulement du vin pendant une certaine période après la vendange. Par ailleurs il percevait une taxe sur ces transactions.

« Le 16 septembre 1761 François Garnichey, maire pour SAS à Etouvans pour la partie de Montbéliard s’étant présenté au Conseil ensuite des ordres qui lui ont été adressés a remis l’état, d’autre part en affirmant que les vendanges portées dans ledit état proviennent des vignes situées audit Etouvans dépendant du Comté de Montbéliard et qu’il n’y a eu aucun mélange qui ont été réalisés dans les vignes situées sous la souveraineté du Roi que ces derniers ont produits aux sujets du Comte de Montbéliard a été vendu en partie au sieur curé de Dampierre et que le reste a été conduit chez des particuliers, ce qu’il a juré véritable en vertu du serment qu’il a à sa charge ajoutant que les nommés Alix Henri et Joseph, Jeunot Jean-Claude et Jean-Baptiste, sujets du Comte de Montbéliard n’ayant pu vendre leurs vendanges recueillies sur les vignes dépendant du Comté de Montbéliard ils les ont conduites chez eux savoir lesdits Jeunot 32 tines et lesdits Alix 52 tines ».

Un problème se posait quant au prix payé par l’acheteur : les vins produits sur les terres dépendant du prince de Montbéliard auraient dû être considérés comme des vins de pays. A ce titre, ils auraient été exempts des droits supplémentaires à payer pour l’achat de vins provenant de territoires étrangers à la seigneurie.

Il semble pourtant que ce ne fut pas toujours le cas. En fait foi une requête formulée par les habitants de notre village en date du 16 juillet 1749. Ceux-ci se sont en effet plaints à leur maître du fait que ses percepteurs d’impôts voulaient taxer leurs productions comme des vins étrangers, après les avoir considérés un certain temps comme des vins de pays.

Finalement, après une période d’atermoiement et de tolérance, les demandeurs seront déboutés en 1778 au prétexte qu’ils « pourraient mélanger leur production à celle des vins étrangers produits au village sur les terres dépendant de Dampierre et exercer ainsi une concurrence déloyale vis-à-vis des autres vignerons de la Principauté ».

Les vignes devaient être gardées comme l’indique le document suivant en date du 24 juillet 1783 et émanant du Conseil de Régence de Montbéliard. Celui-ci est « informé avec surprise que les habitants et communauté d’Etouvans n’ont jusqu’à ce jour nommé aucun garde pour veiller à la conservation des fruits de leur vigne malgré que les raisins approchent de leur maturité. Que ce désordre entraîne celui d’un furetage dans les vignes très préjudiciables aux propriétaires et au bon ordre ».

Pour remédier à ces désordres, ledit conseil « enjoint très sérieusement auxdits habitants et communauté d’Etouvans de dans trois fois 24 heures pour tout délai péremptoirement nommer un garde pour veiller à la conservation des fruits de leurs vignes déclarant qu’à ce défaut il en sera nommé un à leurs frais ».

Il ordonne au maire de la Souveraineté du Comté de Montbéliard de « tenir la main de l’exécuteur de ces présentes et d’en faire publication en pleine assemblée de la communauté à l’issue de la messe et d’en certifier la suite de présenter qu’il remettra sur le bureau du Conseil mercredi prochain avec déclaration de ce qui s’en sera suivi ».

L’exécution est immédiate car un document daté du 25 juillet 1783 indique : « Je, maire, certifie que les habitants et communauté d’Etouvans ont établi un garde pour veiller à la conservation des fruits de leurs vignes ».

Le garde-vignes surveillait le vignoble jour et nuit contre les maraudeurs et les vols d’échalas ou de ceps. Il devait aussi empêcher le grappillage avant les vendanges ainsi que les mélanges de raisin de différentes qualités ou origines. Il était payé par les propriétaires en fonction du nombre de ceps.

En rapport direct avec le vin se posait parfois le problème des cabaretiers qui ne respectaient pas toujours les règlements très stricts concernant l’exercice de leur profession. Les plaintes venaient souvent des ecclésiastiques, soucieux de faire respecter l’ordre moral.

Ainsi, le 25 octobre 1774, L. Briot, curé de Dampierre, s’adresse à M. Berger Receveur général de SAS pour lui indiquer :

« qu’un nommé François Jacquot cabaretier sur les terres de SAS dans notre village cause du dérangement dans sa paroisse par le peu de règle qu’il observe dans son métier, les pères et les mères venant se plaindre à lui. »

Il en profite pour proposer à l’amodiation du droit de banvin un autre ressortissant de SAS, Joseph Alix

« qui est honnête homme et qui ne donnera point de chagrin dans une profession aussi délicate ».

Un acte daté du 22 mai 1778 émanant des échevins et habitants de la communauté d’Etouvans certifie et atteste « que le nommé François Garnichey, maire pour la partie de Montbéliard à Etouvans n’a vendu ni vins ni angaux ni fait fonction de cabaretier dans les années 1755, 1756, 1757 puisqu’il y a un cabaretier sur la partie du Roi depuis les années nommées ci-dessus et qu’il vend actuellement ».

Aujourd’hui et depuis bien longtemps déjà, en raison de la crise du phylloxéra qui ravagea les vignobles dans les années 1870 et grâce à la multiplication des moyens de transport de plus en plus rapides, cette culture, peu adaptée à nos sols et à notre climat, a totalement disparu de notre environnement.

Dernière mise à jour : 28.01.2025